公的年金制度の今後について、1998年〜2022年の数値に基づいて。

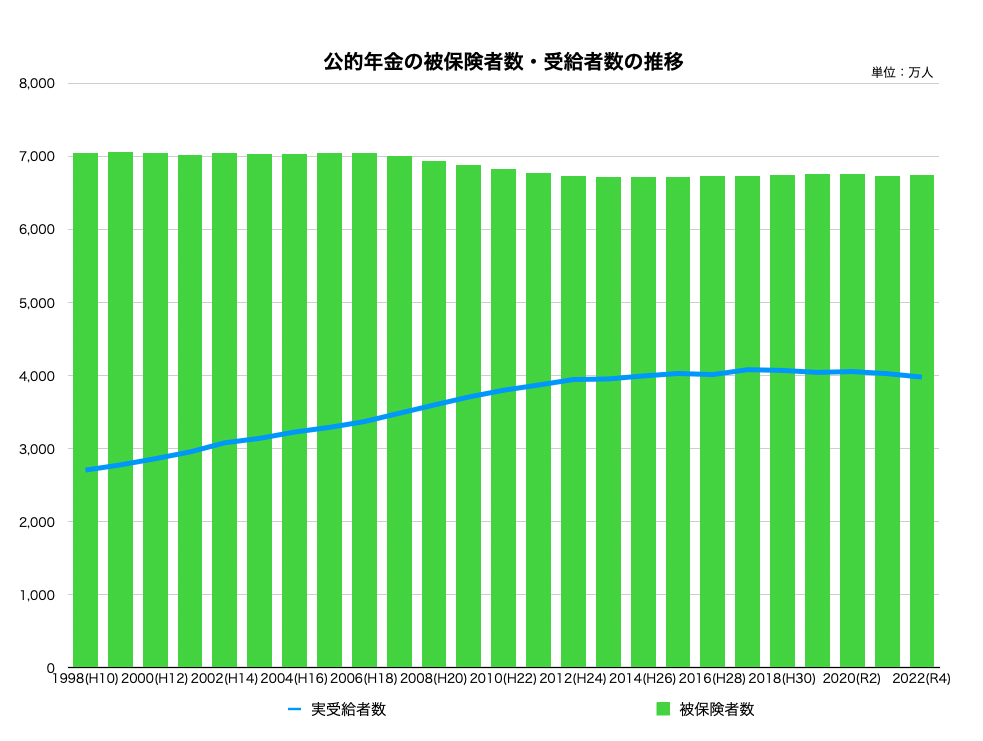

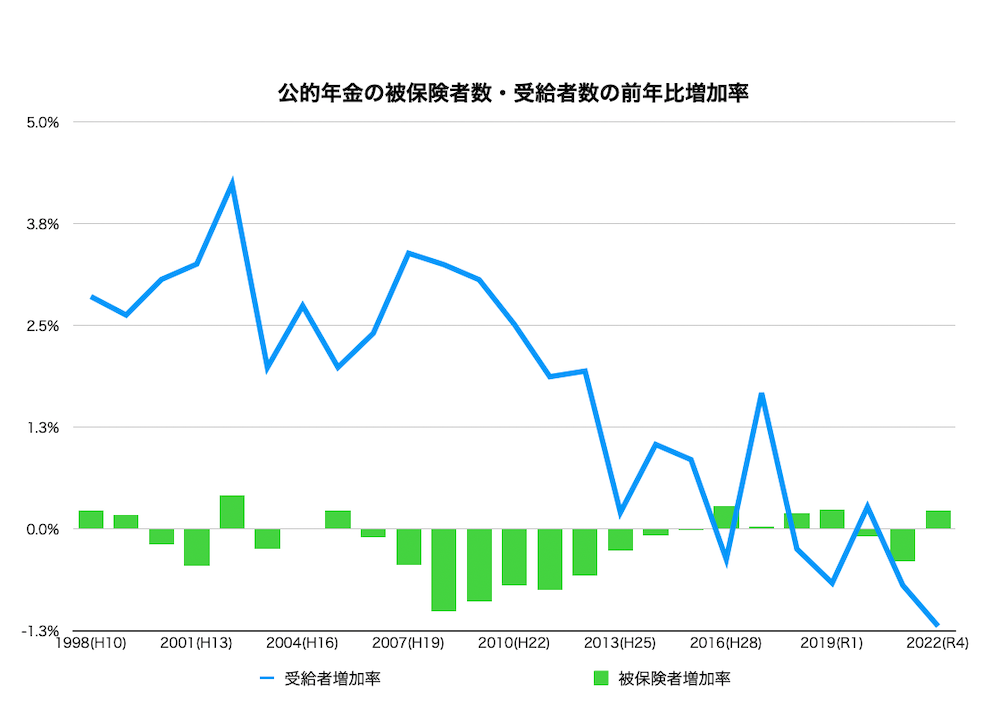

公的年金(国民年金・厚生年金)の被保険者数は1998年(平成10年)7,050万人だったところから、2022年(令和4年)には6,744万人となっており、26年間で306万人減少している(減少率4%)。

対して受給者数は1998年の2,702万人から2022年には3,975万人まで増加している。26年間で1,273万人の増加(増加率47%)。

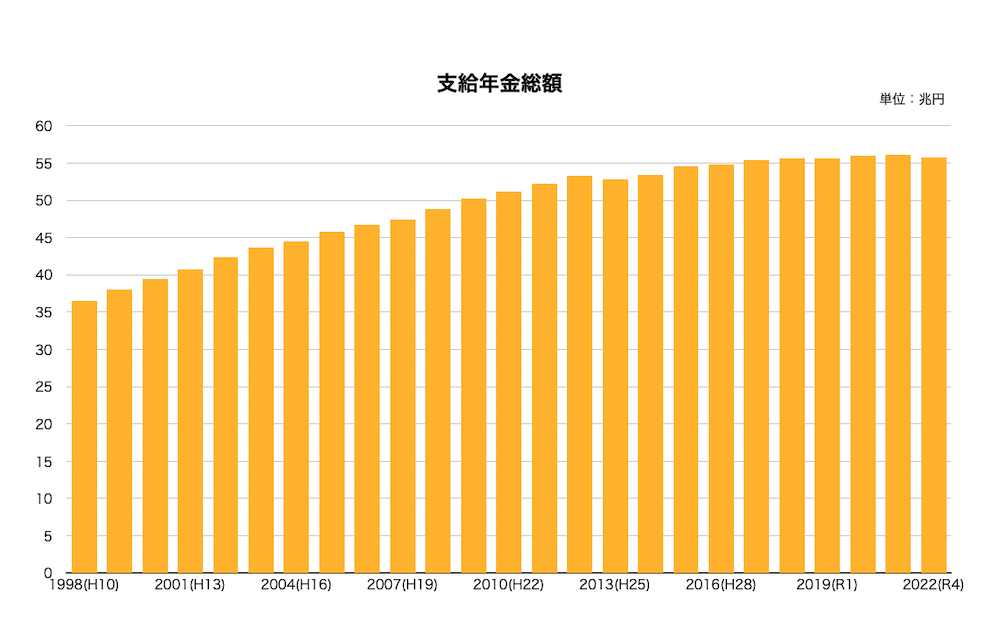

受給年金総額は1998年36兆円、2022年56兆円となっており、26年で20兆円の増加(増加率55%)。

つまり、被保険者数が徐々に減少している一方で、公的年金の受給者数は急激に増加しており、これに伴い受給年金総額も増加している。

10年後はさらに逼迫した状況となる。

2022年時点では70歳以上の人口は35%だが、10年後に年金受給者になるであろう50〜59歳の人口は14%であり、今後も受給者は増加の一途を辿っている。反対に10年後に被保険者になるであろう10〜19歳の人口は9%と少数である。

10年後に新たに被保険者となる若者から徴収される保険料は少額となるため、厚生年金の保険料率が現在と変わらず18.3%に固定されている未来では、現在もすでに行っている通り一般会計(租税)から年金給付金を徴収しなければ制度が成り立たない。

一般会計から年金給付金を受け入れることはすでに行われているが、さらなる受け入れ額が必要となればあらゆる税率を上げ続けることが予想される。

給与から徴収されるものは厚生年金保険料の他に、健康保険料、住民税、所得税がある。給与額が低い若者であっても中高年者と同じ18.3%の保険料率が課されているため若者の手取りは少なく、今後消費税が上がることでこれまで以上に若者の貧困化が進むことが予想される。

高齢者が増加している現代において日本が取り入れている「公的年金制度・健康保険制度」は子どもを出産し育てることに適した20代〜30代前半の貧困化を加速させる制度となっている。

【出典】

厚生労働省年金局

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106808_1.html